Um menino às voltas com técnicas e tecnologias.

Filho único de família classe média, com pai cirurgião dentista e mãe coletora federal (cargo que equivale hoje ao de auditora da receita federal) vivi desde 1953 em Tubarão, pequena cidade do sul de Santa Catarina (município assinalado no mapa abaixo) cortada, na época, por uma ferrovia que unia as minas de carvão de Criciúma ao porto de Imbituba.

No início da década de 1960 a cidade tinha cinema, uma linha aérea regular que trazia todos os dias o jornal O Globo do Rio de Janeiro e todas as semanas o Pato Donald e O Cruzeiro. Ia para o colégio a pé e os terrenos baldios da vizinhança eram campos de futebol. Aos domingos, antes da missa na matriz, tocava o sino pendurado na corda, subindo e descendo, com o paramento de coroinha abrindo como paraquedas na descida. Acho que vivi, dos oito aos dez anos, aventuras (reais e imaginárias) suficientes para preencher um livro. Mas tentarei manter-me nos limites deste ensaio.

Antes de começar a contar as histórias que prometi no título é preciso apresentar apropriadamente um dos personagens principais. Meu pai. Ele usava uma palavra que eu achava engraçada para elogiar quem ele gostava ou que tinha feito alguma coisa merecedora de elogios: “que sujeito batuta!”

Anos depois descobri que a palavra engraçada não só existia, como significava, segundo os dicionários exatamente isso: de qualidade acima do normal, digno de confiança, corajoso, determinado e, claro, valente. Então, esse era meu pai: seu Orlando, um sujeito batuta.

À MARGEM DO RIO TUBARÃO

O consultório dele, em Tubarão, ficava num sobrado à beira do rio, geminado com vários outros. Embaixo, lojas de vários tipos e ramos. Em cima, escritórios, advogados, médicos, dentistas. Na minha lembrança o consultório do Dr. Orlando Valente era muito amplo, com duas cadeiras de dentistas separadas por um biombo (acho que em algum momento ele teve um colega trabalhando junto). E uma sala, separada por uma porta, onde era feito, também por ele, o trabalho de prótese dentária. Ali a coisa era quase mágica: puro artesanato. Dos moldes que fazia nas bocas dos clientes ele produzia modelos em gesso, que complementava com próteses e novos dentes que ajustavam-se à perfeição às bocas que, até onde sei, sempre saíam sorridentes.

Num dia qualquer de 1961, com oito anos de idade, estava lá, no “gabinete do dentista”, provavelmente fazendo deveres ou mexendo em alguma coisa que não deveria mexer quando numa hora, sem clientes, meu pai me chamou para perto do “equipo” (aquele conjunto que fica próximo à cadeira do dentista). Não lembro dele ter dado qualquer explicação, apenas mostrava o que estava fazendo. Pegou uma pinça, daquelas que costumava usar no trabalho com os clientes, enrolou uma bolinha pequena de algodão, embebeu-a no álcool, segurou-a com a pinça e fomos para a janela.

Lá fora, o rio Tubarão. Abaixo, a barranca do rio e, perto da parede do prédio, algumas caixas de papelão. Embaixo do consultório tinha uma loja de sapatos e, naquela época, descartar caixas de papelão na margem do rio não era coisa que despertasse qualquer preocupação.

Ele me pediu para olhar para as caixas enquanto acendia a bolinha de algodão com fogo. Estendeu o braço e afroxou a pinça. A bolinha, com aquele fogo meio invisível do álcool, desceu e quando tocou as caixas, elas começaram a pegar fogo. Meu pai ria com o sucesso da experiência. E eu achava o máximo ter descoberto como fazer fogo à distância usando coisas que o dentista usava todo dia para outras finalidades.

Sempre que conto essa história alguém pergunta, preocupado “mas conseguiram apagar o fogo, não incendiou mais nada?” É provável que o fogo em algumas caixas de sapatos tenha ficado por ali mesmo. Nos meus oito anos, fascinado com o evento extraordinário que meu pai tinha compartilhado comigo, não me preocupei com qualquer consequência. Porque, como disse, tinha descoberto o fogo. Todo o resto apagou-se-me da memória.

Naquele ambiente aquela foi a experiência mais fascinante. Só o dia em que meu pai me mostrou as propriedades e possibilidades lúdicas do mercúrio chegou perto. O mercúrio, metal líquido em temperatura ambiente, compunha o amálgama com que eram feitas as obturações dentárias.

Hoje sabemos de todos os riscos à saúde, mas o mercúrio é inegavelmente um elemento visualmente espetacular: com seu brilho prateado, como um metal inoxidável polido e sua consistência entre o líquido e pastoso, quando colocado numa superfície (com bordas, como uma bandeja, para não escorrer para fora), formava bolinhas. A gente ficava mexendo na bandeja para ver as bolinhas se juntarem ou separar. Era muito divertido.

Mas não era só de fogo e metais cancerígenos o dia-a-dia do dentista: usava gesso para fazer os modelos a partir dos moldes bucais e um composto químico (uma parte líquida e outra em pó que, misturados, formavam aquele material meio cor de rosa das dentaduras).

A SERVIÇO DO ÓCIO CRIATIVO

Então, lá em casa, nessa época, sempre que alguma coisa quebrava, a primeira tentativa que meu pai fazia era remendar (ou “consertar”) usando essa “massinha” que secava e endurecia rapidamente. Não era difícil, à visita mais atenta, descobrir aqui e ali remendos cor de rosa. Pra mim era muito óbvio: se servia para criar uma dentadura, ajustando-se às caprichosas curvas da boca humana, certamente poderia ser usada para muitas outras finalidades, artísticas, artesanais ou só pra irritar minha mãe, que preferiria um vaso novo a um colado com uma vistosa “cola” cor de rosa.

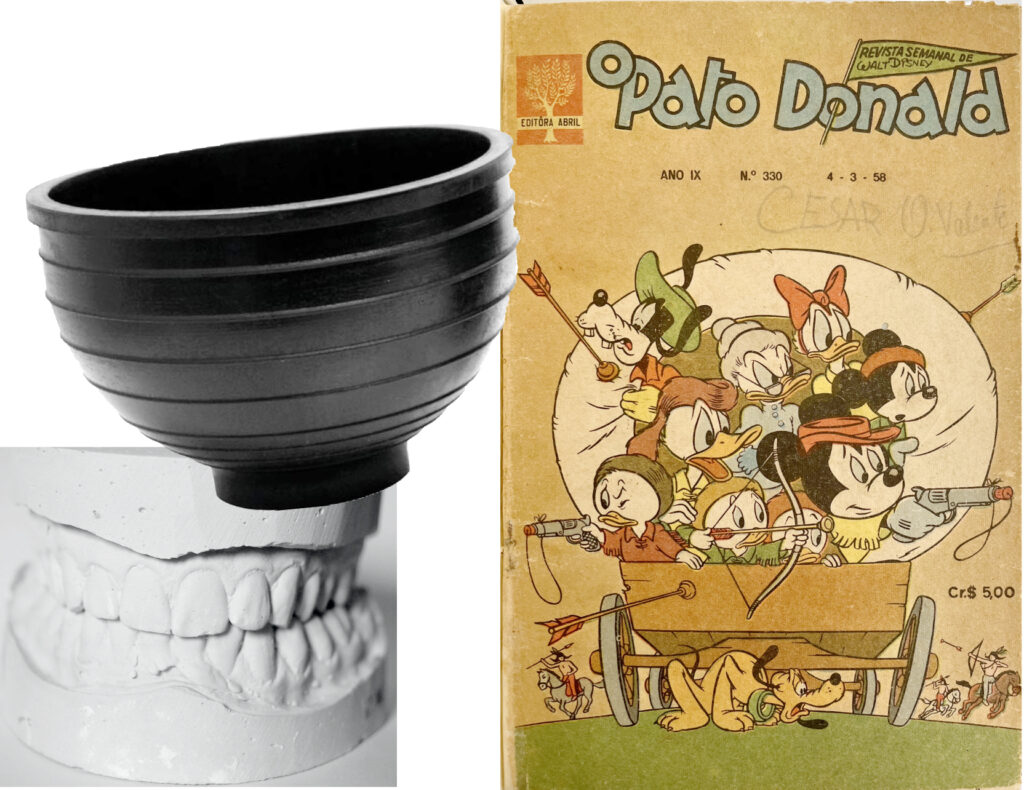

Quando preparava o gesso para encher os moldes, o protético Valente mexia a mistura com uma espátula de osso (hoje seria de plástico) numa pequena cuia de borracha. Um dia ele levou a espátula, a cuia e gesso lá pra casa. E deu-me de presente uns moldes de plástico com figuras das revistinhas de Walt Disney (Pato Donald, Mickey, Pateta…). Aprendi então a misturar o gesso, naquela cuia de borracha e a encher os moldes. Depois de secar, era só retirar dos moldes e pintar com gouache.

Toda aquelas técnicas e tecnologias tanto poderiam ser utilizadas para o trabalho, quanto para o ócio criativo, ou qualquer uso que a gente imaginasse.

Naquela época tinha, na praça, um “serviço de alto-falantes”, uma espécie de rádio hiper-local. E um dia meu pai apareceu com uma coisinha de metal redonda, como uma latinha de minancora, que disse que era um microfone. Ligou a um fio e conectou em dois buraquinhos que eu nem desconfiava que existiam na parte de trás do velho rádio Zenith. Virou um pequeno interruptor ao lado dos buraquinhos e shazam! a minha voz saía no altofalante do rádio. E no botão de volume se podia regular a altura.

Coloquei o rádio na janela da frente da casa e comecei a operar o meu próprio serviço de alto-falante. No início só oferecia, aos passantes (poucos, porque era uma rua residencial), os quadrinhos de gesso pintados que tinha produzido e pretendia vender. Depois falava de outras coisas, lia revistas e jornais. Mas não durou muito, porque sempre tinha alguma coisa nova acontecendo. Ou coisa antiga que voltava a me interessar.

Meu pai era um cinemaníaco. Ia ao cinema quase todos os dias, com a minha mãe ou sozinho. E, naturalmente, comprou um projetor de filmes 16mm (manual, movido a manivela e sem som). E alguns filmes (pxb) com desenhos animados clássicos, como dos três porquinhos e o lobo mau. A vantagem da manivela é que era possível avançar ou retroceder o filme. Mas o meu pai sugeria usos também para os pedaços da película, no início ou no final do rolo, que não tinham nada: se a superfícia estava preta, dava para riscar com um estilete, se estava transparente dava pra pintar com uma caneta. E projetar aquela “animação” fazia parte da descoberta de novos usos e costumes.

O PIANO QUE TOCA “SOZINHO”

Meu pai, quando jovem, tocava piano nas sessões de cinema mudo. E, claro, tínhamos um piano em casa. Mas não era um piano qualquer: tinha pianola. Como um “transformer”, abria-se uma portinhola embaixo e saía um par de pedais enormes, abria-se uma gavetinha diante do teclado, para os controles e ao abrir a janelinha na parte superior podia-se trocar a bobina de papel perfurado que continha a música. Pedalando para acionar o mecanismo do sistema, fazia-se o rolo girar e se produzia ar que ao passar ou não pelos furinhos do papel movimentava as teclas. E o piano tocava “sozinho”.

A canalização, de um material com pouca duração, acabou apodrecendo e o seu Valente improvisou, com mangueirinhas de chuveiro, as ligações que tinham sido interrompidas. E a pianola voltou a tocar. Nunca aprendi a tocar piano tão bem quanto o rolo de papel ou como meu pai, mas nunca me importei, porque viajava bastante usando o banco giratório redondo do piano como direção do meu caminhão.

Se quiser ver e ouvir (num video do youtube) uma pianola funcionando, clique aqui.

OS COMPROMISSOS “PROFISSIONAIS”

Fora de casa, tinha uma vida “independente”. Era uma espécie de coroinha profissional. As missas católicas ainda eram em latim. O padre iniciava as orações e os presentes deveriam responder. Mas ninguém sabia latim ou tinha interesse, então restava aos coroinhas fazer esse papel, em voz alta. Às seis da manhã ajudava a missa no colégio de freiras onde fazia o primário e que era bem perto de casa. O café da manhã servido por elas para o padre e para mim depois da missa era provavelmente um dos principais motivos de sair de casa quando ainda era escuro.

Na catedral os motivos da assiduidade para “ajudar a missa” eram outros. Ao coroinha cabiam duas responsabilidades muito sérias: tocar o sino e ligar o sistema de som. O sino, grandão no alto da torre à frente da igreja, era acionado puxando-se uma corda, no térreo. Com nove ou dez anos, não era muito pesado, então tinha que fazer alguma força para a primeira puxada da corda. Mas depois era só diversão: segurando firmemente na corda, tal e qual num parque de diversões, subia até uma altura, levado pelo peso do sino, depois descia, como contrapeso, até o chão. Ao descer, a “saia” dos paramentos de coroinha se abria como um paraquedas. E era preciso uma certo conhecimento intuitivo de física para depois de um certo número de badaladas ir reduzindo os impulsos, parar de tocar e ficar no chão.

No instagram tem um videozinho desses meninos mexicanos se divertindo ao tocar o sino da matriz.

Ligar o sistema de som era menos emocionante, em termos. Aos domingos a missa era transmitida pelo rádio (tinha até um “locutor de missa” que em voz quase sussurrada informava o que estava acontecendo). E o povo só poderia ouvir, em suas casas, o sermão do domingo, se eu não tivesse feito nada errado ao ligar a aparelhagem.

Acho que foi no aniversário de dez anos, em 1963, que ganhei um rádio portátil, de pilhas. Ainda era o tempo em que o conceito de portátil não estava bem definido. O rádio precisava de seis pilhas grandes para funcionar. E só isso já era um peso e tanto.

Mas era uma maravilha. Em Tubarão não tinha televisão. Ouvir rádio era uma atividade bem difundida. Mas com o meu próprio rádio eu podia deitar logo depois da janta, com o rádio ao lado da cama e fazer o que passou a ser uma das minhas diversões noturnas preferidas: zapear.

Ia rodando o dial e ouvindo estação por estação, chiado por chiado. Nas ondas médias e depois nas ondas curtas. Tanto as rádios que entendia, como a Mayrink Veiga, do Rio, com programas humorísticos que tinham vindo da rádio Nacional e que depois iriam para a televisão (como o Balança Mas não Cai), quanto as que não entendia, como as rádios da Argentina, com locutores muito entusiasmados. E os programas em português da Voz da América, da rádio de Moscou, da BBC e da rádio de Pequim. Ou a cadeia da Legalidade, do Brizola. Até dormir. Na noite seguinte recomeçaria (rádio “pega” melhor à noite).

ESCREVER E DESENHAR…

Minha mãe, já contei, era funcionária pública. Às vezes trazia trabalho pra casa. Suas ferramentas eram uma máquina de escrever Smith & Corona e uma caneta Parker 51. Meu pai também usava uma Parker 51. Mal comparando eram assim tipo o Cadillac das canetas. Com seu perfil aerodinâmico, a pena escondida na “fuselagem”, eram um instrumento de precisão. Meu pai sabia exatamente quando alguém tinha usado a caneta. Não tinha como esconder. Então, tinha que me contentar com uma Compactor estudante, até ter letra suficientemente bonita para poder usar uma Parker 51.

Isso de letra, de desenhar, de rabiscar, era coisa do meu pai que, durante muito tempo (antes da invenção do xerox e antes da popularização das lojas de música), copiava a mão as partituras das músicas que gostava, acrescentando capas com seus títulos cuidadosamente desenhados e alguma outra ilustração. E não raro riscava fotos das revistas, criando personagens de narizes imensos, olhos arregalados, orelhas de abano. Reinventando as imagens.

Quando começou na profissão, em Gaspar, no vale do Itajaí, década de 30, a broca era movida a pedal. Depois, bem depois, veio a establidade da energia elétrica e as brocas mais rápidas. Quando chegaram as brocas de alta velocidade, zunindo como aviões a jato, o doutor Valente decidiu não dar aquele passo. E começou a deixar as restaurações para os colegas, ficando com o artesanato das próteses. Minhas cáries foram tratadas por outro dentista, com as brocas a jato (jato de água e barulho de avião). Ele não queria me submeter à trepidante broca “normal”. Acho que isso de causar dor não era muito com ele.

Meu pai se aposentou e deixou a odontologia assim que foi possível, ainda em 1963. Tinha outros planos e não podia deixar que a profissão, o trabalho, criassem obstáculos: construiu um pequeno prédio em Florianópolis, para onde pretendia mudar-se com a família em 1964. Afinal, o filho único precisava cursar o Colégio Catarinense na capital para ser o engenheiro, médico ou, se não tivesse jeito, pelo menos o advogado da família.

Imaginem a cara que fizeram no dia em que informei que queria ser jornalista. Em 1970 minha mãe foi, sem eu saber, ao jornal O Estado, na rua Conselheiro Mafra, em Florianópolis, onde publicava minhas primeiras crônicas semanais, falar com o editor para que ele desse uns conselhos para esse menino, pediu-lhe que me aconselhasse a desistir do jornalismo, para poder ser alguma coisa na vida. Coitada. Não teve sucesso nessa empreitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este ensaio foi construído a partir do que prescreve Theodor W. Adorno (2003) em “Ensaio como forma” e pretendeu abraçar, sem vergonha, todo o resquício de liberdade de pensar, relacionar, contar, explicar e lembrar que emerge daquele texto que incita, provoca e estimula o mergulho nas suas próprias vivências:

O ensaio, porém, não admite que seu âmbito de competência lhe seja prescrito. Em vez de alcançar algo cientificamente ou criar artisticamente alguma coisa, seus esforços ainda espelham a disponibilidade de quem, como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com o que os outros já fizeram. O ensaio reflete o que é amado e odiado, em vez de conceber o espírito como uma criação a partir do nada, segundo o modelo de irrestrita moral do trabalho. Felicidade e jogo lhe são essenciais.

(ADORNO, 2003, pg 16)

Além de funcionar como um exercício de memória, perfumado com um certo romantismo nostálgico, as referências que reuni mostram uma criança que se deslumbra com as técnicas e a tecnologia dos anos 60. E a forma escolhida para apresentação vale-se de tecnologias disponíveis agora (2022), para ilustrar o ensaio com exemplos que podem ser úteis para ajudar quem não teve acesso, no passado, ao mesmo conjunto de experiências aqui compartilhadas, a entender o contexto desses relacionamentos.

Ao final, acho que agora entendo melhor o que Simondon (1989) queria dizer ao afirmar que “A oposição erguida entre a cultura e a técnica, entre o homem e a máquina, é falsa e sem fundamento”. E procurei, por isso, afastar-me da “xenofobia primitiva” que poderia criar essas barreiras artificiais, tratando como agentes criadores de experiências e emoções todos os elementos humanos e não humanos envolvidos. The End.

- Este ensaio foi apresentado no primeiro semestre de 2022 como trabalho final da disciplina Tópicos Avançados em Tecnologias, Linguagens e Inovação: Yuk Hui, ministrada pela Profa. Dra. Stefanie Carlan da Silveira no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.

REFERÊNCIAS

ADORNO, W.T, Notas de Literatura I. Tradução Jorge de Almeida, Ed. 34, Coleção espírito crítico, 2003.

SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques (orig. 1958). Paris: Aubier, 1989. In CUPANI, Alberto, Filosofia da tecnologia: um convite. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016.

Apóio a proposta do Mário.

Bela crônica para um livro de crônicas. Que tal?